歴史的建造物の修復工事から見いだされる事実が、時に建築史の常識に大きな変更を求めることがあります。山邑邸の壁に塗られたペンキもそのような常識を覆す事実ではなかったかと思われます。なぜならF.L.ライトは自然素材しか用いないという常識に反し、この建物では大々的にペンキ塗の仕上げが用いられていたからです。

現場の痕跡からみれば竣工時からの処理という判断は動かしがたい事実でしたが、修理委員会でも何度か議論となりました。結局、この議論は『新建築』誌に記載された南信の竣工報告で、室内仕上げが全てペンキであることが記載されていたので決着することになりました。

文化財の修理は史料からの判断を補助的に利用することはあっても、あくまで修理方針はリアリズムに徹し、予断は許されません。オリジナルの仕上げがペンキ塗であることが確認できれば、その判断が優先されます。曖昧な推論は誤った事実を残すことになるからです。

山邑邸のペンキ仕上げについては、本誌前号で西澤英和博士が構造上の見地からこの仕上げが採用された理由について意見を述べられ、遠藤新、南信による現場判断であろうという推察をされています。その見解を踏まえながら、ほぼすべてと言っていいほど全面的になぜこのようにペンキ仕上げを採用する必要があったのかという疑問について今回は色彩復原の立場から考えてみます。それは、この山邑邸の設計者とされるF.L.ライトと実際の設計と監理を行った遠藤 新、南 信との関係についても理解を深めさせてくれるように思われるからです。

修復工事に際しての課題は、室内の彩色を当初の色に戻すという復原的な方法がいいのかどうかということと、調査を根拠にすると同じような茶褐色の壁が応接室から廊下、和室まで繋がってしまうということでした。

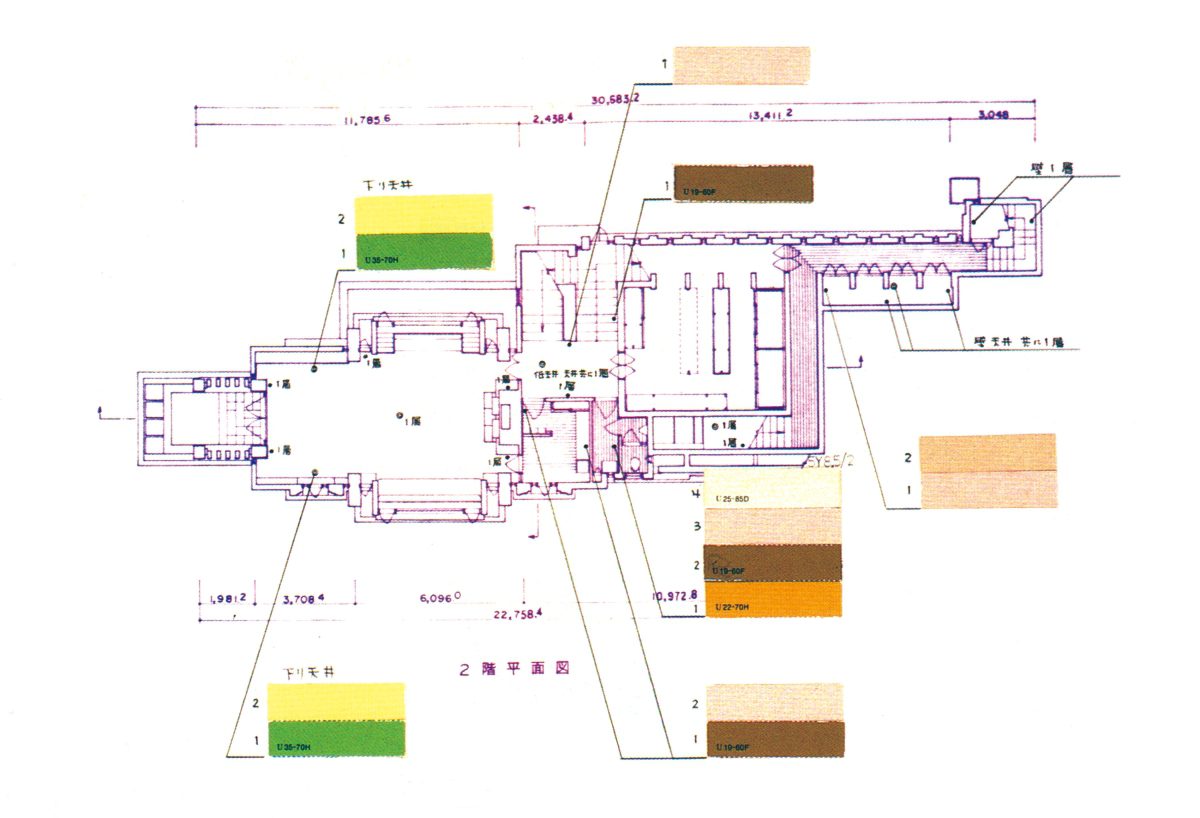

室内の色彩を復原的に戻すかどうかについては、時代とともに塗り重ねられた色彩の変化も重要ですが、山邑邸の場合は建築家の設計した“作品としての価値”を尊重するという理由から復原できるところはオリジナルに戻すことにしました。そのために失われる生活の中で積み重ねられた様々な色の選択も貴重な歴史なので記録として残し(資料1)、サンプルとして保存することにしました。(資料2)

微妙な色彩の違いを追っていると、それまで用いていた私の眼鏡のレンズに付いている薄い色も影響することに気付き、慎重を期すために大急ぎで無色のレンズの眼鏡に買い換えました。そうした調査から得られた結論は、当時の色合わせが現場調合であったということを考慮すると、壁面ごとの微妙な違いは施工上の誤差であり、同色で色彩計画がなされたのであろうということでした。

しかし、かなり地味な茶褐色で廊下から部屋まで塗っていった場合、修理後の印象はどうなるのだろうという危惧は最後まで拭えませんでした。失敗したら私の責任であり、成功してもあまり褒められることがないのが、この色決めという作業なのです。

この膠水塗りですが、当然ながら現代工法にはないものであり、施工会社の品質保証の問題もあり、1階の事務室にだけ試験的に塗ることにしました。今でも問題は無いようなので、次の修理の際にはこの技法が参考にされることでしょう。(後編に続く)

- (※1)壁など二つの面が出会った所の内側の部分

- (※2)動物の皮革や骨髄から採られる天然系接着剤の一種

写真・図面・解説文 / 足立 裕司 氏