しかしこれらは、いわば手がかりに過ぎません。建築とは結局のところ、大地に人間が暮らす場所=空間を形づくる芸術ですから、細部の手法の背後には、ライト独特の空間のとらえかたや意図が隠されているはずなのです。ヨドコウ迎賓館(旧山邑家住宅)の竣工した1924年は、ライトのキャリアのほぼ中間点、転換点にあたります。初期の手法を色濃く残しつつ、後半生の創造の予感が漂います。この貴重な作品を歩いて、ライト独特の細部の手法が、いかなる空間的効果を醸し出しているのか、観察していくことにしましょう。

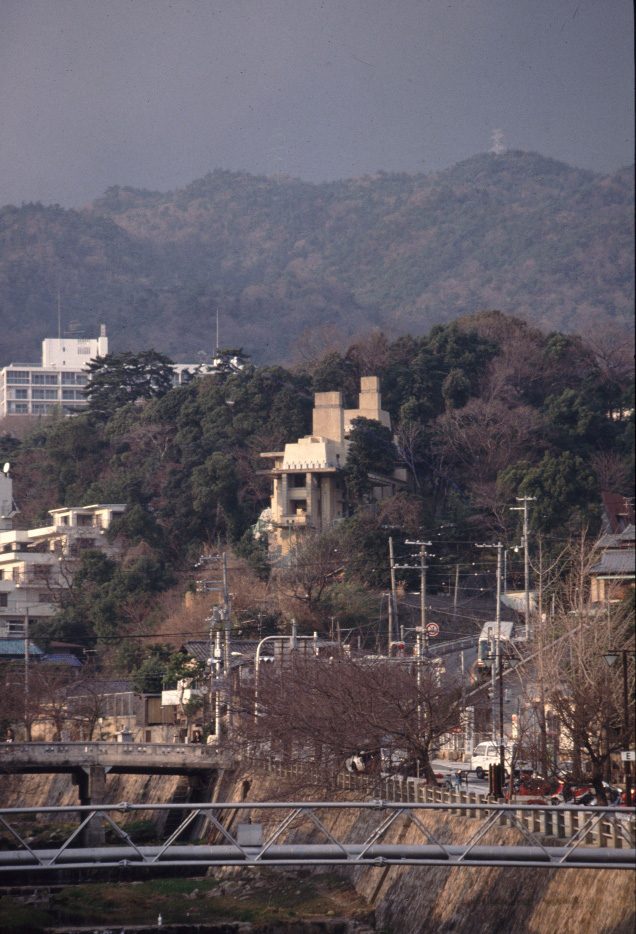

いかにも芦屋らしい坂を登り、門を抜け、さらに逆向きにしばらく登ると、建物の横顔が見えてきます。テクスチャーは、荒々しい大谷石と、滑らかな塗り壁。触感の大きく異なる素材を組み合わせることによって色彩をが同系色にまとめられています。初期のプレイリーハウスよりも、洗練され、抑制された表情に落ち着きます。

しばらくして寛いできたら、眺めに誘われるように先端へ。いったん両脇に向けられていた眺めは、再び港へと伸びていきます。

部屋の周囲をめぐるモールディングが、軒先の高さと天井の高さを区分します。その間に小さな高窓がちりばめられ、天井面に光をにじみ寄せます。ほら、モールディングが折れ目をまたいで走っていますね。

こうして歩いてみると、この作品の基本的骨格が、ジグザグに上っていくような空間構成にあることが分かります。それぞれの折返点には、車寄せ、応接室、家族室、食堂、屋上テラスが置かれ、私たちは、それぞれの場所から周囲を眺めながら登っていきます。これはちょうど山腹のつづら折りを登って頂上に至る体験と同じです。実は、この作品の空間構成は、この家を目指して芦屋の丘を登り始めたときから、もうすでに始まっていたのです。

いくつもの手法を束ね、丁寧な筆致で、その建物が建つ場所にふさわしい建築を描ききること。ここにライトの並外れた能力があります。近代建築の主流は、むしろ手法を最小限に切り詰めて、文字通りの単純性を目指しました。そしてついには、装飾を施すこと自体が罪であり、時代遅れであるかのような気分が作り上げられていったのです。ライトの作品でも、初期のアートガラスのような華麗な装飾は、確かに減っていきます。しかし、モールディング、エッジ、テクスチャーの3つの手法はずっと残ります。これらが個々の部屋を飾り立てるための単なる装飾ではなく、建物全体の空間構成を豊かに造形し、表現する道具だったからです。

1924年。このころライトは日本とカリフォルニアで新たな課題に直面していました。つづら折りの坂、丘、急峻な崖、すばらしい眺望。いずれの敷地も、中西部の大平原で仕事してきた彼にとって、新鮮な挑戦であったに違いありません。それに応じようとするライトの絶えざる工夫の跡が、この作品にしっかりと刻み込まれました。だからこそ、この作品が、決して切り離し得ない芦屋の丘の一部として結晶したのです。

・・・すべての時代を通じて、敷地と周辺環境に対する感受性を、これほどまでに発露させた者は、彼を措いて他にありません。この点で彼は、最も地域的であるというまさにその特質によって、私たちの建築家の中で最も普遍的な人物となったのです・・・※

(ルイス・マンフォードからジョン・グールド・フレッチャーへの私信: 1946 年 4 月 10 日 , 筆者訳:ライト=マンフォード往復書簡集,鹿島出版会より引用)

写真・図面・解説文 / 富岡 義人 氏